云深处科技有限公司变成了杭州云深处科技股份有限公司,企业类型也从有限责任公司改成了非上市的股份有限公司。

高管团队还做了调整,业内都在猜,这分明是为上市铺路,公司相关负责人回应得挺含蓄,说股改是发展需要,做些前期准备。

这种操作在行业里不算新鲜,能走到这一步,云深处在具身智能赛道已经摸爬滚打了八年。

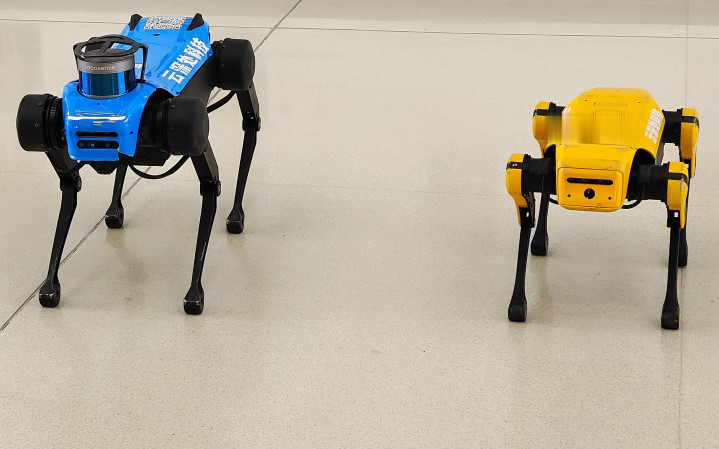

从2017年成立时的默默无闻,到现在四足机器人全球市场份额排第二,这家从高校实验室走出来的公司,算是熬出了头。

2017年那会儿,机器人行业还没什么热度,波士顿动力已经开始尝试让机器人走向实用,创始团队在学校里看着那些机器人视频,一帧一帧地研究。

本来想找个现成的硬件平台呈现算法成果,后来发现根本没有。

工科生对机器人的热爱是刻在骨子里的,他们觉得中国公司也能做出好机器人,就这么一头扎了进去。

热度加持下,云深处的逆袭密码

具身智能今年彻底火了,上半年的融资额就超过了去年全年,上市公司沾个机器人概念股价就能涨,传统制造、汽车、手机、互联网公司都来跨界。

云深处算是赶上了好时候,但能站稳脚跟,靠的可不是运气,公司主要做三类产品,四足机器人、轮足机器人和人形机器人。

其中四足机器人是主力,50公斤左右的“大狗”系列,在电力巡检、应急消防这些领域派上了大用场。

2024年12月,绝影系列机器狗还去了新加坡,在当地能源集团的电缆隧道里上岗,这可是国内第一台在海外电力系统落地的行业级四足机器人。

订单量的增长最能说明问题,2024年营收比上年翻了一倍还多,2025年的出货量预计能比去年多3到5倍。

苏超半决赛上,有客户用它装直播设备做现场直播。

可可西里拍纪录片时,它穿上藏羚羊衣服混在羊群里近距离拍摄。

这些场景,当初创业时怕是想都没想过,资本也很买账。

截至目前,云深处已经完成7轮融资,2024年7月刚拿到近5亿元资金,达晨财智、国新基金领头,还有不少产业基金跟投。

能吸引这么多资本,核心还是产品能落地,李超作为联合创始人兼首席技术官说得实在,机器人不该盯着替代人工,该去做那些危险的工作,做人类的伙伴。

如此看来,云深处的发展逻辑很清晰,先从商业模式成熟的行业切入,电力系统之前用轮式机器人,有跨越障碍的短板,四足机器人正好补上。

花了三年半到四年时间,才做出真正能用的产品,2022年才算实现真正的行业应用。

这期间的难处,只有他们自己知道,机器人不仅要能走,还要能用,适应不同环境,稳定工作不总坏,每一步都不容易。

狂欢背后,具身智能绕不开的坎

行业火热带来了订单和关注,但压力也跟着来了。

最直接的就是供应链,本来能供应两桌人的食材,突然来了五桌客人,只能赶紧找更多专业合作伙伴帮忙。

广州的公司负责一部分,上海的公司承担另一部分,这样才能保证质量不打折,新玩家扎堆入局,也带来了乱象。

降价抢单、挖人抢人时有发生,云深处在行业里待了八年多,经历过起伏。

李超也担心,等热度退了,这些逐利而来的玩家撤了,会给坚持下来的公司留下一堆麻烦,这种短视行为,并非明智之举。

技术上的难题也没完全解决,大模型的出现让机器人有了“大脑”,不再只是靠规则驱动的自动化设备。

但大脑和身体的配合还不够默契,怎么让大脑的指令顺畅传递到身体,还需要更好的算法。

云深处没在大模型上多投入,而是选择和顶尖公司合作,把精力放在自己擅长的产品功能、成本控制和稳定性上,这种选择挺务实。

行业最大的制约其实是数据,自动驾驶能从跑在路上的汽车上采集数据,具身智能之前根本没有现成的数据可用。

数据不够,机器人的泛化能力就差,到了具体场景还得特调,没法实现通用智能。

现在行业里有人用仿真合成数据,云深处则靠强化学习,让机器人自己训练自己、自己造数据。

毫无疑问,人形机器人是未来的重点布局方向,但云深处没跟风扎进工厂场景,李超觉得和人交互的酒店、家庭更适合人形机器人。

长远来看,他们还想让机器人去月球、火星,帮助人类拓展更多空间,这种星辰大海的愿景,支撑着他们在行业里深耕。

海外市场的布局也挺有意思,客户都是主动找上门的,海外人力成本高,对机器人的需求更迫切。

但海外竞争也激烈,云深处能拿到订单,靠的是从客户角度出发,做好售后技术服务。

商业应用不需要表演型技术,精准、稳定、安全才是关键。

具身智能离通用智能还有距离,全世界的聪明人都在努力,可能哪天就突然有了突破。

现在行业里对“可用”和“好用”的定义很实在,有客户下单就是可用,客户复购一百台、三百台就是好用,没必要非得做到比人力成本低。

四足机器人和无人机的互补应用,也给行业提供了新思路。

变电站里设个“机窝”和“狗窝”,无人机看全局,机器狗近距离观察,隧道里无人机进不去的地方,机器狗就能派上用场。

这种组合模式,正在成为行业标配,云深处的发展,是具身智能行业的一个缩影。

八年坚守,从实验室到商业化落地,从国内到海外,从四足机器人到布局人形产品。

行业有热度带来的机遇,也有竞争带来的压力,还有技术上的瓶颈。

但只要坚持长期主义,聚焦真正的用户需求,机器人作为普及智能终端的未来,值得期待。

毕竟,科技的进步,从来都是在解决一个又一个难题中实现的。

股票杠杆配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。